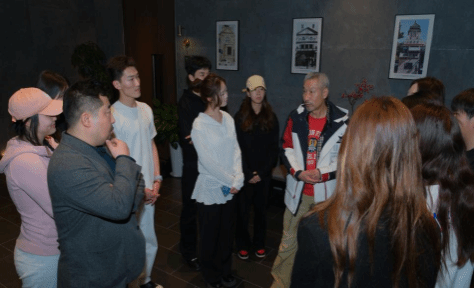

2025年3月26日,著名表演艺术家、我院名誉院长刘佩琦围绕表演、剧本与学院师生交流。学子们满怀深情、手捧鲜花,整齐列队,以热情洋溢的掌声向业界泰斗表达后辈最深切的敬意。钟磊院长代表学院送上长影电影学院文房四宝伴手礼,“文房四宝致敬传统文化与先贤前辈,期盼刘老师为新时代影视艺术留下更多珍贵的艺术瑰宝。”

交流中,学生们迫不及待地提问,问题如同春日里破土而出的竹笋,接连不断。从剧本解析的思维瓶颈到舞台表现的技术难题,这些求知者的疑惑纷至沓来。刘佩琦老师面带微笑,侧耳倾听,将每一个问题都巧妙转化为一堂微型大师课。在这场跨越年龄界限的艺术交流里,这位曾在《大宅门》中饰演白三爷、在《离开雷锋的日子》里刻画乔安山等经典形象的艺术家,以其独特而犀利的“刘氏风格”,幽默风趣地为青年学子们揭开表演艺术的深层面纱,引领他们探索艺术的真谛。

行动与反行动:剧本解析的“破壁之术”

在回应戏剧影视文学专业学生姜皓瑜关于“演员如何迅速深入理解剧本”的询问时,刘佩琦老师提出“行动与反行动”的独到见解。“在编剧的笔下,每个角色都在主动‘要’,而与之对戏的演员则在‘不给’,这种你来我往的较量正是戏剧张力产生的根源。”刘老师随后通过现场示范,生动展示了如何借助人物间的矛盾来丰富剧情细节,“举个例子,如果角色想要按下电梯按钮,但电梯却迟迟未至,这种动作上的阻碍便成为了塑造角色内心世界的契机。”

哭戏的悖论:“展现灵魂而非眼泪”

面对表演专业学生张馨月关于“哭戏技巧”的探求,刘佩琦老师金句频出:“哭戏的第一条原则就是不哭。”他坦言,若仅追求表面上的“流泪”,那不过是易如反掌之事,但“技术层面的手段或许能解一时之急,却无法真正拯救一场戏的灵魂”。刘老师指出:“演员应当追求的不是单纯‘展示眼泪’来炫耀技巧,而是要真诚地传达角色的内心世界。”

台词的艺术:在韵律与生活间走钢丝

动画专业学生杨佳孟惊叹于刘佩琦老师的台词功力,并虚心求教其中的发声秘诀。刘佩琦老师直言,“把台词当作歌曲来演绎!”他进一步指出,“但同时要避免陷入‘话剧腔’的误区,即便追求语言的韵律感,也要保持如同日常闲聊般的自然流畅。”在谈到方言学习时,刘老师特别强调了“沉浸式体验”的重要性,为了成功塑造《白鹿原》中的角色,他曾在陕西农村深入生活,与村民们同吃同住,以此来深刻体会方言的地道韵味。

重复中的即兴:千锤百炼下保持灵感的鲜活

面对表演系学生庞博对于“重复排练是否会磨灭灵感”的疑惑,刘佩琦老师引入了“情绪记忆”的理念,并向学生们传授了他的独门秘诀:“把每场戏都当成初见,哪怕第一千次掀开门帘,你也得让观众从那轻轻掀开的门帘中,感受到动作背后沉甸甸的命运感。”

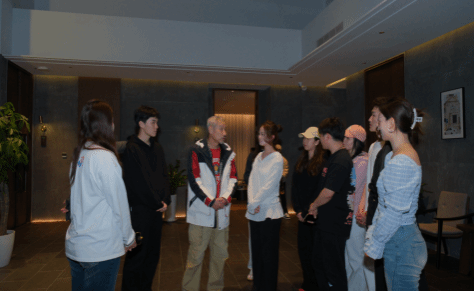

在这约半小时的深入交流中,66岁的表演艺术家刘佩琦始终保持着温和而从容的面容,语速不急不缓。当交流接近尾声时,学生们不约而同地起立,恭敬地鞠躬道别,他们纷纷感慨:“今天,我们终于领悟到了‘戏在骨头里’的真谛!”随后,学生们热情地簇拥着刘佩琦老师合影留念,镜头定格下老艺术家躬身为桥、托举新芽的瞬间。此刻,关于表演的深刻奥秘,就如同春日的微风,带着希望的种子,轻轻洒落在肥沃的心田之中。

应学生们请求,长影集团总制片人崔国明与刘佩琦老师、院长钟磊并肩而坐,共同构成了“艺术创作-学术教育-产业实践”的跨领域组合,为本次大师微课交流活动留下了具有深远象征意义的纪念。

此次交流不仅增强了学生们对行业产业、表演艺术的理解和热爱,更为他们未来的演艺道路指明了方向。展望未来,文旅与电影学院将持续致力于为师生搭建更广阔的学习与成长平台,携手并进,共同为中国文化艺术事业的蓬勃发展贡献力量。

(责编:高千卉 车芸星 审核:张政 监制:钟磊)